Оригинал взят у

![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) glazo

glazo в

ФЭД, Джотто и китайские ландшафтыЧто же касается буддийской богини Каннон (она же

Гуаньинь), то тут такая история.

В Японии в начале 17 века в районе г. Симабара большинство крестьян исповедовало христианство — в результате деятельности иезуитских миссий.

Но с конца 16 в. власти их стали преследовать и произошло восстание, которое в конце концов было подавлено, 37 тыс. повстанцев обезглавили, въезд иностранцев в страну был запрещён, отношения с Португалией и Голландией были прерваны. Японцам запретили покидать страну под страхом смерти, а тем, кто находился за границей — возвращаться. Одним словом, Япония стала абсолютно закрытой страной. Политика самоизоляции от внешнего мира (сакоку 鎖国, «страна на замке») действовала в течение двух столетий по1853 год.

Но ещё остававшиеся общины тайных христиан маскировались под буддийские секты и, молясь богине милосердия Каннон, на самом деле отождествляли её Девой Марией.

И даже были статуи, которые сейчас называют Мария Каннон, с таким вот или подобным крестом:

(почти все картинки можно щелчком увеличить)

Да и вообще, независимо от этих событий, милосердная Гуаньинь, спасающая людей от страданий, подательница детей, помогающая в родах, нередко изображалась с ребенком, совершенно напоминая Деву Марию:

Хотя, Гуаньинь является воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары, который не имеет пола и может проявить себя повсюду и в любой форме:

установлено, что до периода империи Сун (960-1279 гг.) божество имело мужское обличие, потом появились признаки обоих полов, а женский вид установился в период империи Юань (1206–1368 г.) и стал традиционным с 15 в. (империя Мин).

Вопрос о том, повлияла ли деятельность в Китае никонианцев в 7-9 веках и францисканцев в 14 веке на формирование облика Гуаньинь остаётся дискуссионным.

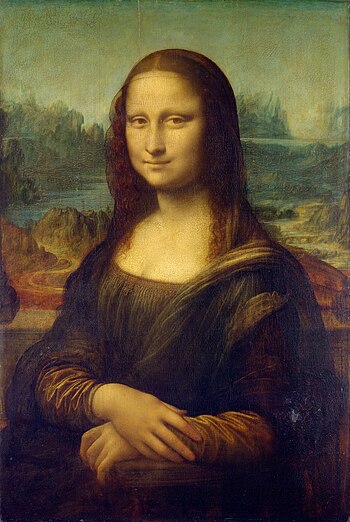

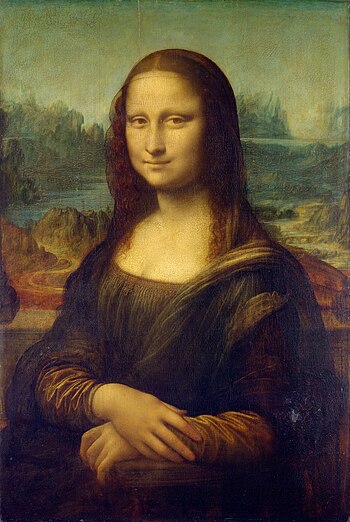

( Read more... )Но, вот, для примера:

слева — Гуаньинь. Художник

Тан Инь (1470-1524).

справа — «Salus Populi Romani» («Спасение римского народа») — икона Богородицы VI века, хранящаяся в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

.

А вот

несторианская стела, установленная в 781 г. в столице Империи Тан Чанъане (ныне

Сиань):

слева — общий вид, справа — верхняя часть.

.

(

перевод текста стелы на англ.)

Установление

Pax Mongolica в 13-14 веках благоприятствовало устойчивым связям и обмену между Западом и Востоком.

Братья францисканцы открывали монастыри в Китае, по транспортной артерии Шелкового Пути двигались во взаимных направлениях товары, идеи, знания и умения.

Но вот у генуэзского купца Доменико де Вилиони в Китае случается беда —в июне 1342 г. умирает его дочь Катарина, он её хоронит в г. Янчжоу и устанавливает такой могильный камень с соответствующей надписью на латыни и изображениями мученичества Св. Екатерины Александрийской:

Ещё могильные камни из Цюаньчжоу — китайские, но с христианскими крестами: Лю Игон (1324 г.), Ян Вэншэ (1314 г.), Чжу Янькэ (1311 г.) Е Ши (начало 14 в.)

.

.

.

А надписи на них сделаны

монгольским квадратным письмом, которое создал тибетский Пагба-лама для Хубилай-хана, правителя монгольской династии Юань (1271-1386 г.) в Китае, как единое письмо для языков всех народов, подчинявшихся этой династии:

(верхний ряд — транскрипция, второй — стандартный шрифт, третий — печатное письмо, нижний — «тибетские» формы)

Есть и в Юникоде от U+A840 до U+A87F:

ꡂ ꡁ ꡃ ꡊ ꡉ ꡈ ꡋ ꡅ ꡄ ꡇ ꡎ ꡍ ꡌ ꡏ ꡰ ꡓ ꡒ ꡐ ꡕ ꡆ ꡅ ꡄ ꡮ ꡚ ꡖ ꡝ ꡙ ꡔ

Так, ну теперь пора наконец вспомнить и Джотто, обещанного в заглавии поста.

Джотто ди Бондоне. Деталь фрески

Рождество Христа в капелле дель Арена в Падуе. 1304–06 гг.

Да-да, вот эти самые золотом вышитые надписи.

(Я уже как-то писал

об азиатских коврах в живописи возрождения, о Св. Иосафе и Бодхисатве (

1,

2,

3), и, наконец,

о «татарских» шелковых тканях насидж, производившихся в империи Юань, и впервые появившихся на фресках Джотто в 1300 г.)

Так вот, теперь ещё и монгольское квадратное письмо, ну, или по меньшей мере — его имитация.

Вот ещё по кромке одежды:

Джотто ди Бондоне. Деталь фрески

Воскресение Христа (Не прикасайся ко Мне) в капелле дель Арена в Падуе. 1304–06 гг.

Мало того,

есть основания полагать, что переход от плоской византийской живописи к проторенесансу (с дальними планами, деталями и ландшафтами) произошел под влиянием рисунков в китайских свитках, которые стали поступать в Италию (вместе с шелками, пряностями, списками буддийских сутр, писанных золотом по лазурному фону, и пр.) в конце 13 века.

Слева — Янь Цыюй. Постоялый двор в горах (деталь). 1160–1180 гг.

Справа — Джотто. Легенда о Св. Франциске. Чудо с источником. 1297–1300 гг.

.

Слева — Чжао Мэнфу (1254–1322). Лошадь с конюхом на ветру.

Справа — Джотто. Франциск отдает свой плащ некогда богатому, а теперь бедному воину. 1297–1299 гг.

.

И просто стоит взглянуть на эту чудную панораму:

Ся Гуй (ок. 1180–1230) Чистые и далёкие горы и реки. Тушь, бумага. Свиток 46,5 × 889,1 см

(по щелчку полный вид 3,84 Мб)

И прочие детали:

Слева —Джованни Беллини. Пиршество богов (деталь). 1514 г.

Справа — Китайская чаша. 1426/1435 г.

.

Джотто. Распятие. (надпись на шлеме). Около 1330 г.

Ну и так далее и тому подобное :)

.

.

.

.  .

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.